名字是文明的产物,不同的文字或形式大致可以分别不同的族群,失去原有庇护时,进入新群体就需要一个名字,一种被接受地服从。如进入职场常需要取一个新的名字,出卖掉属于那个名字的自己时似乎会少一些疲惫感,常见副作用是这段代码冷不丁地出现会让人感到战栗。而在没洋人的洋文化的伪洋公司里常会要求洋名字,像是一种献祭仪式,祈求变得如它们般发达,但仅流于形式的模仿学习,最终只能走成特色。在某些时空,喜结连理的一方会被失去姓氏,像是被旧群体分割的人,出卖掉余下的人生。没有名字是件稀罕的事,人们乐于为事物赋予名字,这意味着归属,占有会带来富足的愉悦,只是这需要付出代价,创造联结也会连接情感,可当不足以接纳时,遗弃也会变得理所当然和麻痹。成为アゲハ,是飞到天空的第一步。

一切都有期限,不过被创造的机械还算比较好修理,只要有技艺精湛的修理者,就有机会存在。而坏掉的人暂时还只有一个选择,不明其用意,看似造物者最公平地终点,却引致无数的不平。可即便如蜉蝣、如一粟,若不惜得用,亦无可回返停留。

过往及当下刻在身体的印记,改变了未来。记忆是不准确的,会渐和梦境一样显得杂乱,是追逐蝴蝶的女孩还是窗框上折翼的蝴蝶也已然不能明晰,过往也就不可追讨。可在记忆中也有一只巨大蝴蝶停留在被蚕食的木门上,伴随着陈尸在路中央的长蛇,求证得似有长蛇的夜晚,但无可佐证的蝴蝶,仍偶尔出现消耗掉不多的精力,或许它也在等待新的印记,直到当下的平衡,也就可不再追讨。

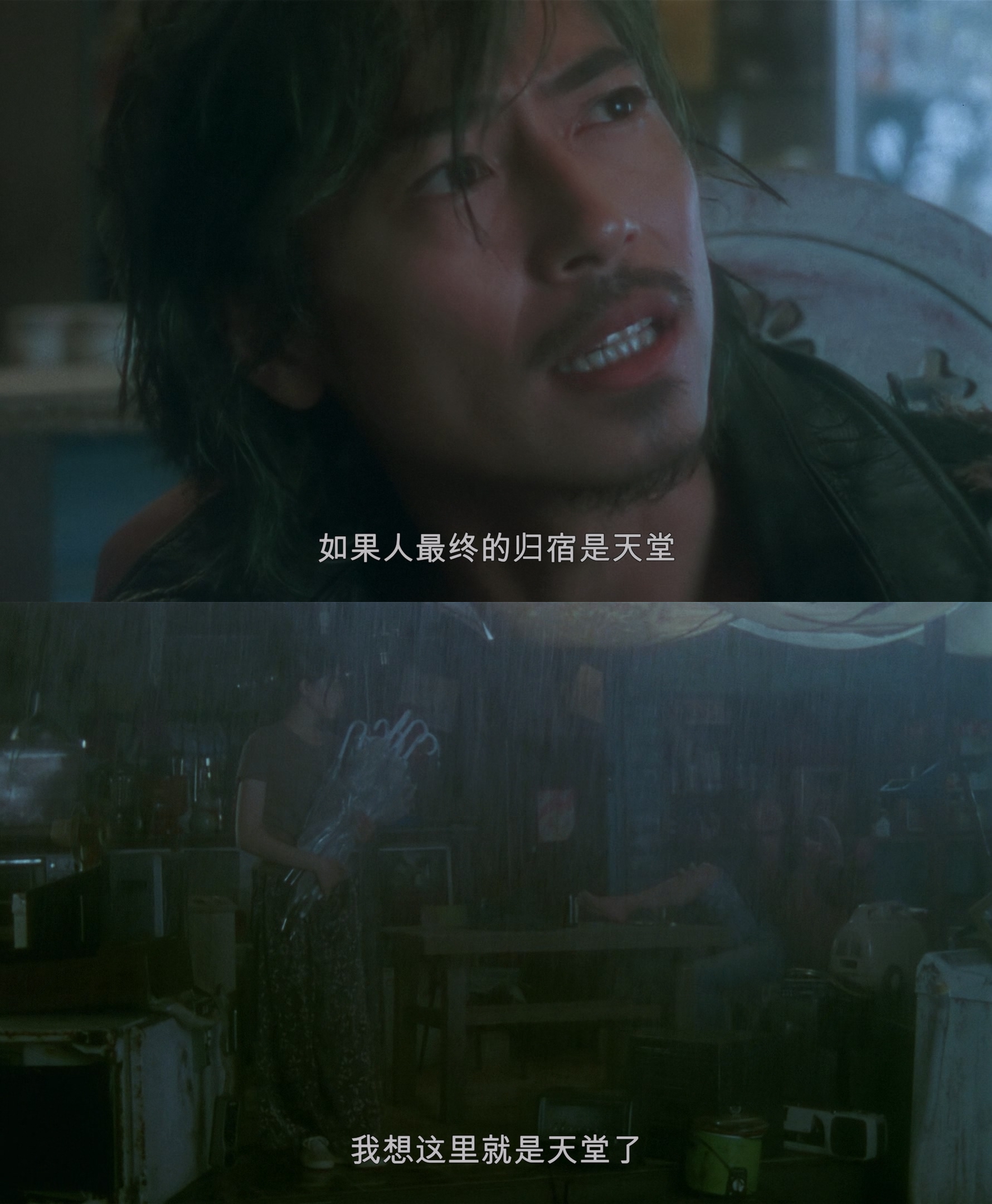

在人心里,故乡更多是熟悉且坚定的,是比名字要坚固更多的联结。但故乡是人、还是土地?在远离故土和淡薄关系中成长的第二代,非常难以回答,不如第一代确信,亦不如第三代洒脱。“YENTOWN”踌躇许久的アゲハ为飞鸿回答。

摇动树干的力量传递到叶片和果实的末端,就是化解危机的方式。矛盾层层转化到具体的人,性别、物质、理念等等任何能够定义出差异的点上,成为心里的子弹,等待上层系统统一扣动扳机。划分人群的归属,转移对抗的力量,只要仍然上供即可接受。流落在“YENTOWN”的“YENTOWNS”就是不被接受的,只是在这个土地上,接受或不接受其实没什么好比较的,都是倚靠不断地出卖而活着。