每一个时刻人们都是以相对的偏见去评价自己及周遭的生活,在追溯偏见如何产生时,会牵连到各种不同的论调上。所谓影响人类的人更愿意称为集大成者,归咎于绝多数人类都没有思想,或者是自发的思想,写下这段话的亦如此。在演进中塑造了权威、神、科学等等这些,这些流传下来的、短暂出现的在强迫或帮助人们为自己佐证,使得只用在已有的话语权中做选择就足够填满一生。当它们占生命进程的比例足够长或心内已建立的屏障逐步被瓦解时,相对的偏见就会被薄弱的主观意识所接纳,如此塑造出现的偏执似乎已被根植在身边的话语中。就如烂头在强调塑料让地球的臭氧层破洞、住在垃圾填埋成的岛屿上一样,即使是不知所谓的,却已然成为一个锚点。这些不断抛下的锚点让人们成为提线木偶,被架起在虚无的空气中不知所措。而不断的变化刺激着言语的欲望,即便是一些偏执的,只是伴随着审查不断的胎死腹中,在逐渐失语的过程中,又不得不为之苦闷。

卡文说人们表示友好的时候会摊开双手,不过这似乎预示着坠落,在没有足够的安全感前不是很容易做到。群居的特性不时使其处于临界状态,若是出现拒绝不免感到担忧或者愧疚,而这种不适难以找到源头,以致于不知道要对谁说对不起,也不知道是否奏效。转换思路来解,无须思考是否要审查自己或者他人,像独立于周遭的目光一样,对自己忠实一些。

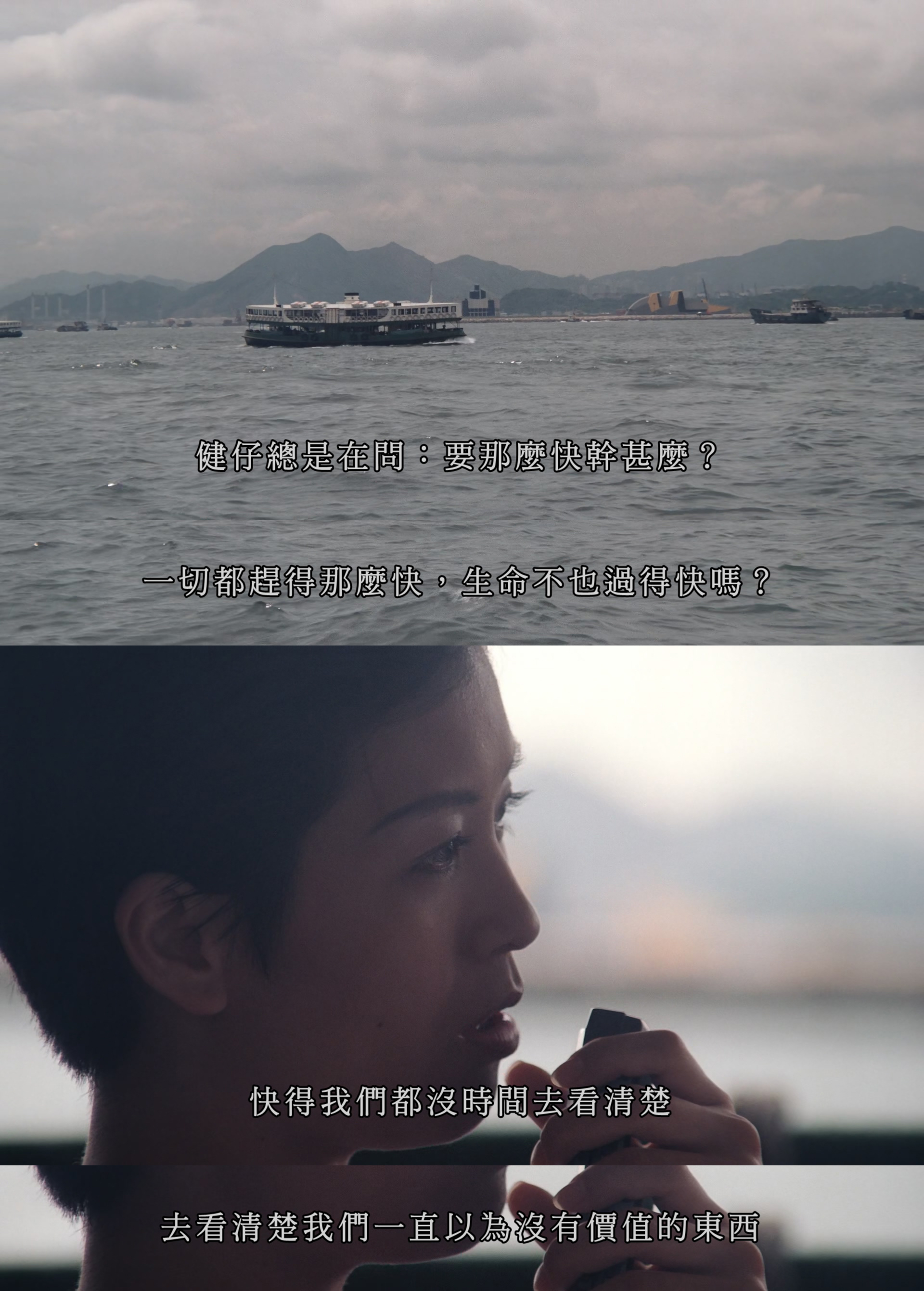

镇宇在谈及做导演时说自己表达不太好,但是有一些感知。这些存在于抽象空间中的五感,通过影像化的逻辑呈现似乎是更简单的表达方式,影像模糊了言语所具有的准确性,使得观者在过程中得以思索有无,当中的空间让人们得到满足。最近这种感觉在《都灵之马》的体验中非常明显,模糊的故事未必是想要提醒观者些古旧的训导,只是在特定的感官环境中理解自己就以足够。而在过去的一个时刻中意识到自身对过去的时间是失去感知的,即开始尝试生活在活着的时间中,但这似乎只增添了无端的困惑。终了回归到关于影片的偏见之谈,关于欲望、状态的呈现,不是才华之作但是真诚之作,只是这种对观者的安全感在偏见中很快就消逝了,或许再也没有可能出现。